誰しも、騒音という言葉を日常生活で耳にすることがあると思います。

あまり無縁な環境であれば深く考えることもありませんが、多くの方が日常生活の中で抱えるトラブルの中でも上位に挙げられるのがこの「騒音」に関する問題だと言われています。

この記事では、そんな騒音の問題に直面した時に自分で簡易的にできる対策についてご紹介していこうと思います。

脱・騒音!測り方と対策

騒音の定義と騒音レベルの測定方法

私たち人間が生活をしていく上で、音が発生することはどうしても避けることができないものです。

音量を問わず、全く音を立てずに生活するというのは事実上不可能に近いことですし、その基準も人によって違うからです。

ある人にとっては何とも感じない音や、心地の良い音楽であってもまた別の人からしてみれば煩くて不快な音に聞こえてしまうかもしれません。

そうした音を総称して「騒音」と呼びますが、この騒音は快適な生活を妨げ、時には記憶の低下や、認知力の低下、精神障害、睡眠妨害、頭痛や難聴といった健康被害にまで発展することもあります。

また、公害の報告件数でもトップに挙げられます。

平成29年度 典型7公害の苦情受付件数

- 47,437件中

- 騒音 15,743件

- 大気汚染 14,450件

- 悪臭 9063件

総務省 平成29年度公害苦情調査より引用

https://ja.wikipedia.org/wiki/騒音

こうした「公害」とまではいかずとも、近隣住民同士でのトラブルの原因でもやはり「騒音」は上位に挙げられます。

さて、それでは「騒音」とはどの程度の音が該当するのでしょうか?

騒音の定義

もちろん、「うるさい」「不快だ」と感じるならそれが騒音だ!という考えの方も多いと思いますし、他人に迷惑がかかっているのであればそれも「騒音」なのだと思います。

ですが冒頭でも紹介した通り、騒音とは非常に「主観」の強いものでもあります。

そこで、騒音を測る際には音の単位である「デシベル(dB)」が用いられています。

以下は環境省が公表している「環境基準」を元に表にまとめたものです。

療養施設や社会福祉施設などが多く設置されており、静かな環境が求められる地域(地域類型:AA)

昼間>50dB以下 夜間>40dB以下

主に住居などが多い地域(地域類型:AおよびB)

昼間>55dB以下 夜間>45dB以下

ただし、2車線以上の車線がある道路に面している地域については基準が以下のように変わります。

類型Aの地域

昼間>60dB以下 夜間>55dB以下

類型B、及びCの地域

昼間>65dB以下 夜間>60dB以下

一定以上の住居及び商業、工業施設がある地域(C)

昼間>60dB以下 夜間>50dB以下

参考:環境省騒音対策について

https://www.env.go.jp/air/noise/noise.html

さて、騒音が「どれくらいの大きさの音」なのかは数値で可視化できたものの、普段dBという単位を使わない方の方が多数だと思いますので、50dBって一体どれくらい・・・?というのが正直な感想だと思います。

次の項目では、dBごとの音の目安を確認してみましょう。

騒音のレベル

20dB かすかに聞き取れるレベルの音 風で木の葉が飛ばれる音など

30dB 気にならない程度の音 スマホなどの画面をタップする音など

40dB 少し音は聞こえるが気にならない程度 図書館や自習室などの静かなスペースが該当

50dB 音がしていることを認識でき、集中したい場面だと気になる程度 エアコンの室外機の音、水道の音

60dB 会話する時に周囲の音が気になるレベル、走行中の車内やお店の中、トイレで水を流す音など

70dB 少し大きな声で会話しなければ声が聞こえないレベル、近くでセミが鳴いている、大音量でテレビをつけている、窓を開けて走る車の車内、掃除機の音など

80dB うるさいと感じ、耳が痛くなるなど健康にも影響を及ぼすレベル サイレンの音の近く、パチンコ店の店内、至近距離での咳やくしゃみなど

90dB 非常にうるさく、聞き続けると聴力にも影響を及ぼす可能性があるレベル カラオケの室内など、また、至近距離での犬の鳴き声など

騒音レベルの測り方

ここまでで、「騒音」がどれくらいの音の大きさで、dBの数値ごとの音の大きさがどれくらいの音量なのか、解説してきました。

では、実際に測定するにはどうすれば良いのでしょうか?

計測の方法の一つとして「騒音計」を使用する方法があります。

サンワサプライ デジタル騒音計

このような騒音計を使用することによって、正確に周囲の騒音の音量を計測することができます。

機器を用いて正確な音量を計測することで、今の状況を正しく把握することができますし、万が一将来、騒音で揉めた場合にも客観的なデータという証拠を提示することができます。

騒音に日頃から悩まされているのであれば、1台はご家庭に置いておくことも検討するのも良いかもしれませんね。

ですが、「何も計測器を買うほどでは・・・」という場合もあると思います。

ですが、実はほとんどの人が持っている「アレ」を使って騒音を計測することができます。

そう、スマホのアプリを使って計測するのです。

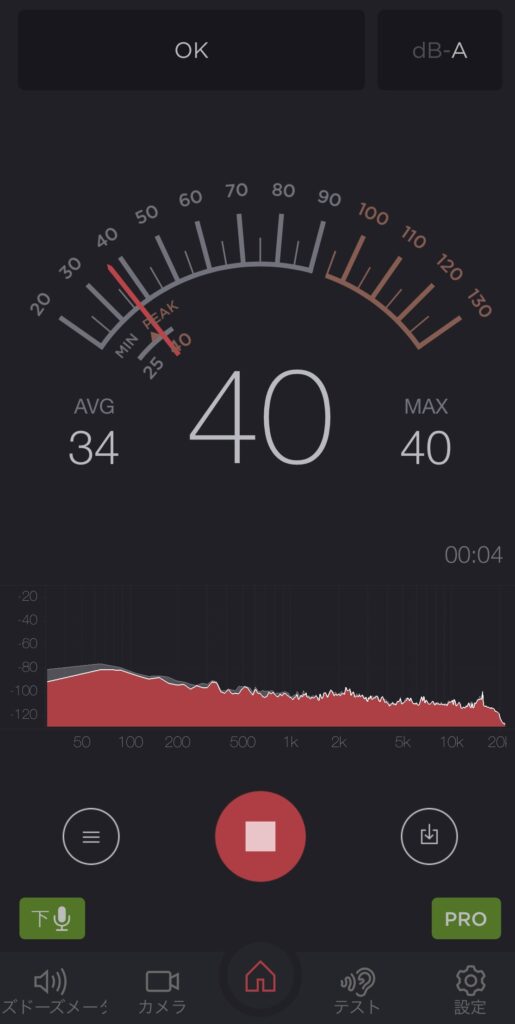

dB meter-騒音測定

筆者は騒音計も持っていますが、どちらかというと手軽なスマホアプリでいつも計測しています。

使い方は非常に簡単。

起動するだけで自動で計測が始まります。

*初回のみマイク使用の承認や有料版への広告が出てきます。マイクは許可しなければ計測ができないので注意しましょう。有料版は追加の機能が必要なければ、広告画面を閉じましょう。無料版を使用することができます。

色々と機能を購入することも可能ですが、基本的には無料の機能の部分だけで目的は果たすことができます。

騒音系や、こうしたスマホアプリを利用して、騒音がどれくらいのレベルのものなのかをまずは計測してみると良いでしょう。

筆者の騒音体験

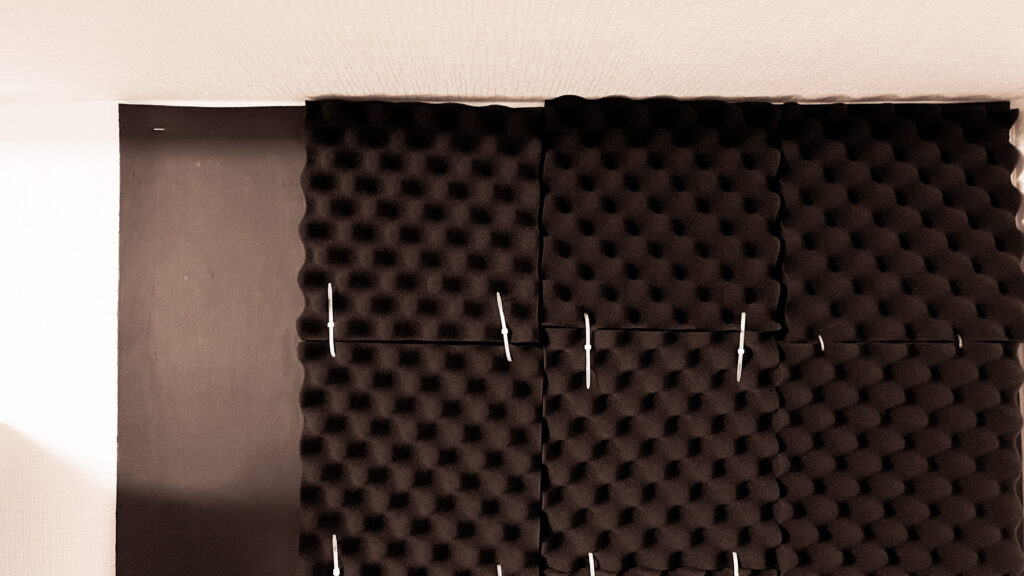

これは木造住宅で近隣の騒音に困っている時に、試行錯誤した結果、遮音シートと吸音材を設置してみた時の写真です。

元が木造住宅という音の響きやすい建物の構造でしたので、ある程度の騒音は仕方がないと思って住んでいましたが、その中でも引っ越す以外で何か対策ができないかと考え、こうした処置をしてみました。

もちろん、この対策をしたからと言って完全に無音になるわけはないので、音そのものは聞こえていました。

ただし、その度合いはやっぱり大きく変わったと思います。

先ほどのdBで言えば、

防音対策前 → 静かな時 40~50dB うるさい時 60~90dB

防音対策後 → 静かな時 31~40dB うるさい時 46~75dB

このように変化がありました。

本当に大きな音がする時には多少軽減されたかな?くらいの効果ですが、そこまで大きくない音やちょっとした物音であれば全く聞こえなくなるくらいには静かになっていましたので、やはり効果はあったと思います。

防音対策は初めから「完全に音をシャットアウトしよう!」と考えて取り組むと、膨大な予算と手間が必要です。それこそ、リフォームをするのと同じくらいと考えて良いでしょう。

もちろん賃貸ではそこまでのことをするのは難しいですから、「今の音を少しでも軽減できれば」「今よりも少しでも快適に過ごせるようになれば」という気持ちで取り組むのが良いのではないかなというのが、実体験からの結論です。

騒音対策!音の仕組みと騒音を遮断する方法

音の伝わる仕組み

さて、それでは騒音対策をしよう!という気持ちになったら、防音グッズを買い漁る前にいくつか知っておくべき知識があります。

まずは、「音の仕組み」です。

「そんなのいいから、静かになればいいよ」と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。

住居の形状や騒音の原因は人によって千差万別ですから、本当に効果的な対策を考えようと思ったら、自分で知識をつけて対策をするか、専門家を雇うしかありません。

音の仕組みを理解しないまま防音対策をしても、思ったように結果を得られずに後悔してしまうかもしれません。

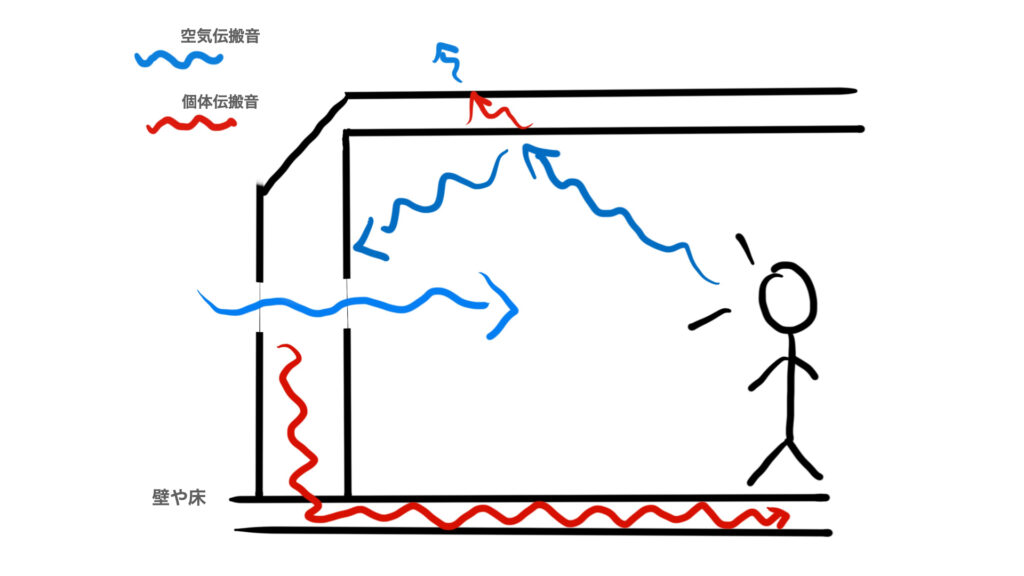

そこでまず知っておくべき知識は「音の伝わり方」です。

みなさんが既に知っている通り音とは「空気の振動」です。空気が振動すると、音波となり、人の耳に音を届けるのです。

この音の波は「大きさ(dB)」「周波数(高さ/Hz)」「音色」で形作られており、中でも騒音には「大きさ」「周波数」の2つが関係しています。

また、その伝わり方も2種類あります。

1.空気伝搬音→空気を伝わって運ばれる音

2.個体伝搬音→個体を伝わって運ばれる音

どちらも騒音になり得ますが、種類によって防音の方法が変わってきますので、「自分が対策しなければならない騒音はどちらの種類なのか?」ということを把握しておく必要があります。

音を遮断する方法・遮音/吸音/防振/制振の違い

これらの知識を踏まえた上で、実際の騒音を軽減していく方法について考えていきます。

まず、前提として「空気伝搬音は遮音と吸音」「個体伝搬音は防振と制振」という組み合わせで対策を行うと効果的に騒音を軽減することができます。

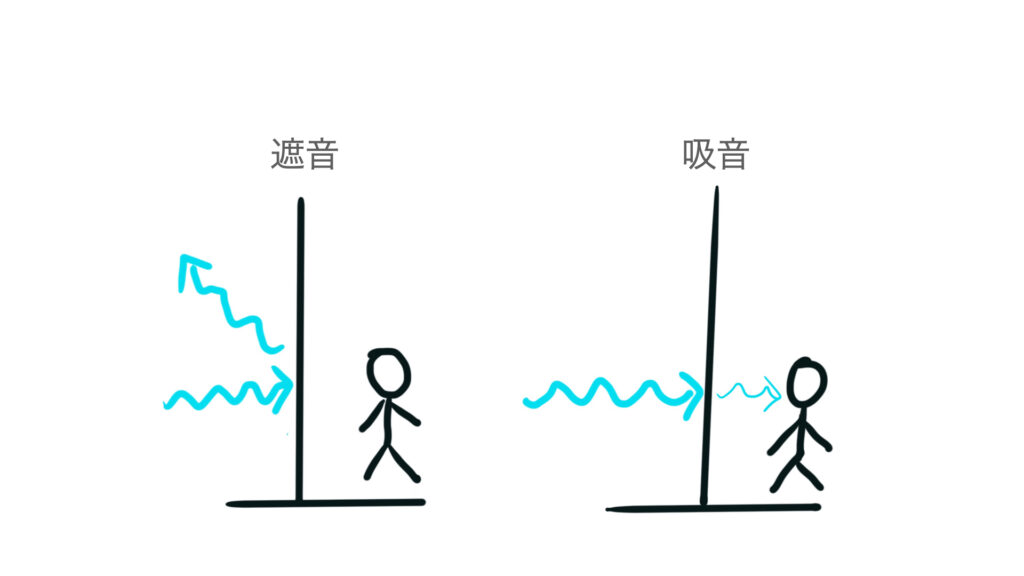

遮音:音を通さないようにすること

吸音:音を吸収して音量を小さくすること

防振:振動しないように防ぐこと

制振:物体が振動する時の時間をなるべく短くすること

それぞれの特徴を紹介していきます。

・遮音

音がある空間から外に出ないように跳ね返す、というイメージを持っていただくと分かりやすいかもしれません。跳ね返った音は室内で繰り返し跳ね返ります。音が跳ね返ると響きますので、遮音されすぎている空間内はうるさくなってしまう可能性があります。

遮音材として用いるには、「鉄」や「石」など質量の重い材料ほど音を良く遮断してくれるため適しています。

他にも、質量を高くして遮音性を高めた「遮音シート」というものもあり、筆者はこちらを利用して壁に騒音対策を施しました。

・吸音

発生した音を吸収し反響を小さくすることで、音量を小さくします。吸音材は基本的に繊維やスポンジのような柔らかい素材を用いることが多いですが、基本的には密度が高い方が吸収力に優れていると思います。

・防振

物体と物体が衝突した時の振動が伝わって音を発生さえるのを防ぎます。

例えば良く動かす椅子のそこにクッション性の素材ゴムのような柔軟性の高い素材を取り付ける、などの方法で振動の発生を防ぎます。子どもが走り回る足音を防ぎたいなら、タイルシートなどを床に敷くという手もあります。

・制振

物同士がぶつかった際の振動が音の発生源になるため、その振動が継続する時間を短くする対策です。

これはなかなか個人で対策をするのは難しいかもしれません。

効果的な対策方法

さて、ここまで紹介してきましたが、基本的には「防振」や「制振」は音を発生させる側が対策をしなければあまり効果がないのではないかなと思います。

ですが、「空気伝搬音」への対策である「遮音」と「吸音」については、自分が発生させる音に対しても、外からの音に対してもある程度有効性があります。

ここからは、「遮音」と「吸音」について筆者の経験に基づく効果的な対策方法についてご紹介していきたいと思います。

・まずは音の発生源について考える

どんなに効果的な対策も、適切な場所に施さなければ意味のないものになってしまいます。

音が窓から聞こえる場合

遮音カーテンなどをすることで一定以上の音をシャットダウンできます。

流石に窓を完全に塞いでしまうことは現実的ではないと思いますので、開閉ができるカーテンで対策をすることでカーテンとしての役目と、音を防ぐという役目が果たせます。

音が吸気口から聞こえる場合

最近の住宅には吸気口(24時間外の空気を取り込めるように設置されているもの、通気口、吸気口などとも呼びます)が設置されている場合もあり、ここから音が入ってきてしまうケースもあります。

ですが、これを塞いでしまうと空気が部屋の中にこもってしまって良くありませんよね。

そこで、吸気口の周りに吸音材などを多少の隙間を持たせて被せることで、少しは外からの音を軽減できます。薄手の吸音材なら画鋲などで止めてもよいですし、壁を傷つけないような両面テープを使っても良いと思います。

音が壁越しや天井越しに聞こえる場合

これが騒音のイメージとしては一番多いのではないでしょうか?

壁や天井越しの場合には、それなりに大きい音が伝わってきているものと思います。

これらの音を軽減するには、「遮音シート」と「吸音材」の両方を用いて対策をするのがおすすめです。

*あくまでも一例です。

この手順を実施して問題が起こっても何も保証はできませんので、必ず自己責任で実施してください。

<必要な道具>

・遮音シート

・吸音材

・ガンタッカー

・両面テープ

・脚立など(高所に設置する場合)

・長めの布を切れるようなハサミや強度の高いカッターなど(遮音シート切断用)

1.遮音シートを壁に貼り付ける

貼り付けると言っても、賃貸の場合は後から剥がせないような方法で退去時の請求が凄まじいことになります。なので、おすすめの方法は「ガンタッカー」を使う方法です。

遮音シートはそもそも非常に重たいです。

*紹介しているものは、1mで1kgくらい。とても画鋲では耐えられません。

ガンタッカーであれば、そこまで止めた後の傷も目立ちませんし(画鋲と同じくらい)

後から簡単に取り外すことができます。

なので、まずはガンタッカーで防音したい壁や天井に遮音シートを設置していきます。

2.遮音シートに吸音材を貼り付ける

今度は吸音材を設置していきますが、遮音シートに貼り付けるので両面テープを利用することができます。

ただし、吸音材の材質によっては普通の両面テープではくっつかないため、紹介しているようなスポンジ用の両面テープを使うと良いと思います。

吸音材によっては凹凸があると思いますが、凹凸がある方が音を良く吸収します。そのため、凹凸がある方を音の発生源に向けられればベストですが、こちらの面を貼り付けるのは難しいので平らな面を遮音シートに貼り付けていきましょう。この状態でもある程度音は吸収してくれるので、体感でも実測値でも、一定の効果を得られます。

音で音を遮断する方法もアリ

別の記事でも詳しく紹介しようと思いますが、音で音を遮る方法もあります。

詳しくはコチラ

まとめ

この記事では音の仕組みから、自分で簡単にできる騒音対策までご紹介しました。

引っ越しなどの大掛かりな対策を検討する前に、まずは簡単にできる対策から試してみてはいかがでしょうか!

・音には種類があり、それぞれに応じた対策をする必要がある。

・空気伝搬音を対策したいなら、「遮音」と「吸音」が効果的

・壁に遮音シートや吸音材を設置するだけで簡単に対策できる